2025年8月23日(土)〜8月24日(日)に開催された「日本行動分析学会第43回年次大会」において、研究成果をポスター発表しました。

タイトル: ADHDモデル動物SHRの行動と腸の炎症に対する有機ゲルマニウム化合物アサイゲルマニウム摂取の効果

会場 : 福井県福井市 AOSSA(6階・8階)

発表者 : 株式会社浅井ゲルマニウム研究所 研究部 正木光可

1.研究内容

発達障害の一つである注意欠如・多動症(ADHD)は、多動・衝動性・不注意を主症状とし、近年は腸の炎症との関連も報告されています。現行の薬物療法では中枢神経刺激薬が広く用いられますが、依存性や食欲減退・不眠などの副作用が課題とされ、特に小児への長期間投与には慎重さが求められます。アサイゲルマニウムは安全性の高い食品素材であり、ADHDへの有効性を示す臨床報告も増えてきています。そこで、本研究ではADHDモデルラット(SHR)と、対照のWKYラットを用いて、ADHD様行動やADHDの随伴症状として知られる腸の炎症に対するアサイゲルマニウムの有効性について検討しました。

2.方法

1) ADHD様行動に対する作用:多動性および不安様行動を評価

・動物:ADHDモデル(SHR)8匹、対照(WKY)4匹 ※いずれも3週齢(雄)

・行動解析:オープンフィールドテスト(自発運動量/中央滞在率等)、高架式十字迷路(オープンアーム滞在率)

2) 腸の炎症に対する作用 :

・動物:ADHDモデル(SHR)20匹、対照(WKY)10匹 ※いずれも3週齢(雄)

・腸の炎症評価:回腸の炎症関連遺伝子発現、回腸の杯細胞数

3.結果

1) ADHD様行動に対する作用

1)-1. オープンフィールドテスト

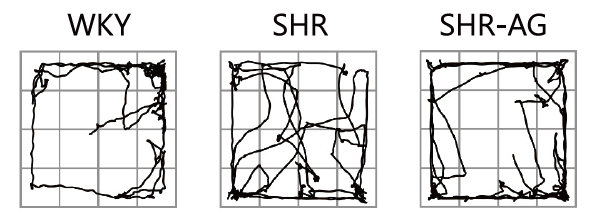

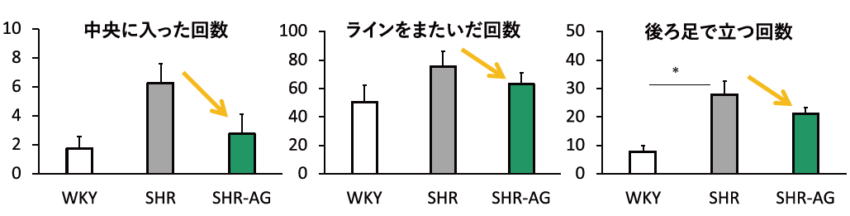

オープンフィールドテストでは、移動距離や活動量、立ち上がり回数が多いほど多動性が高く、中心部の滞在時間や進入回数が多いほど不安感が欠如しているとされています。

アサイゲルマニウムを投与した(SHR-AG)群では、中央に入る回数が対照レベル(WKYラットと同等)まで低下しました。また、ラインをまたいだ回数や後ろ足で立つ回数が減少しました。

<ラットの行動軌跡;上/ラットの運動量等;下>

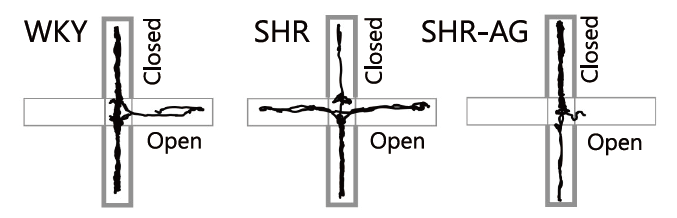

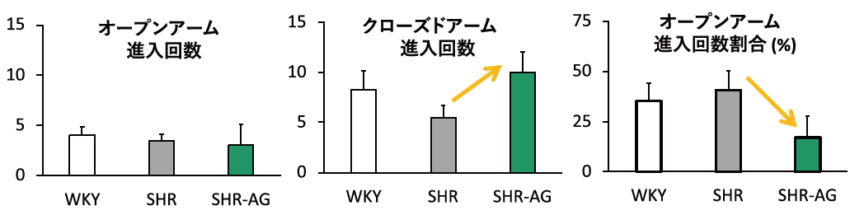

1)-2. 高架式十字迷路テスト

高架式十字迷路テストで使用する装置は、高さのある十字型で、1本は壁のない「オープンアーム」、もう一方は壁で囲まれた「クローズドアーム」になっています。不安感が弱いほどオープンアームに出やすく、不安感が強いほどクローズドアームの進入回数や滞在時間が長くなります。

※下のイラストでは、横向きの通路がオープンアーム、縦向きの通路がクローズドアームです。

アサイゲルマニウムを投与したSHR(SHR-AG)群では、クローズドアームへの進入回数が対照群と同程度まで増加し、オープンアームへの進入割合は減少しました。この結果は、不安行動の回復(警戒心の正常化)が示唆されます。

<ラットの行動軌跡;上/ラットの各アームへの侵入回数等;下>

【軌跡は各群の代表例です。データは平均値+SEMで示しています(n=3-4)。Tukey-Kramerの多重比較検定試験を実施。*:p<0.05。】

2) 腸の炎症に対する作用

2)-1. 炎症性サイトカインの遺伝子発現

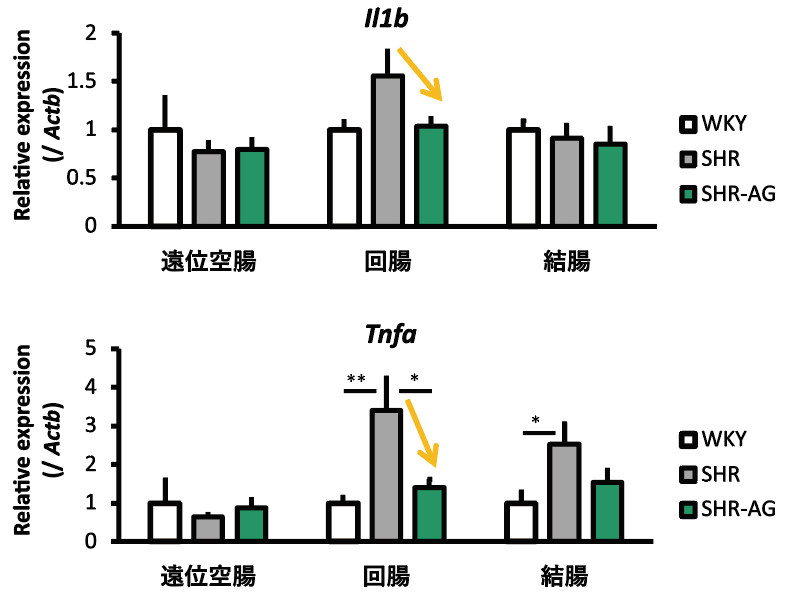

回腸の炎症性サイトカイン(IL-1β、TNF-α)の遺伝子発現について調べました。

SHR群ではいずれの遺伝子発現も上昇しましたが、アサイゲルマニウムを投与したSHR(SHR-AG)群では、両者の発現が低下しました。

<炎症性サイトカインの遺伝子発現>

2)-2. 回腸のPAS染色・絨毛長・杯細胞カウント

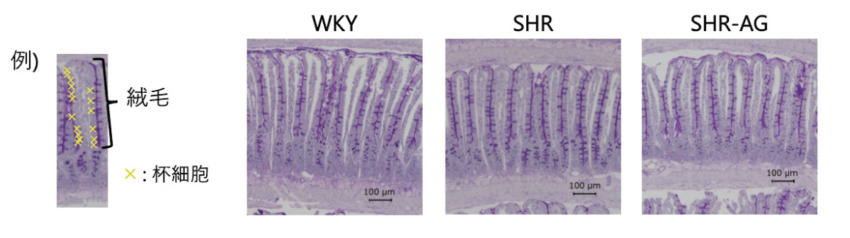

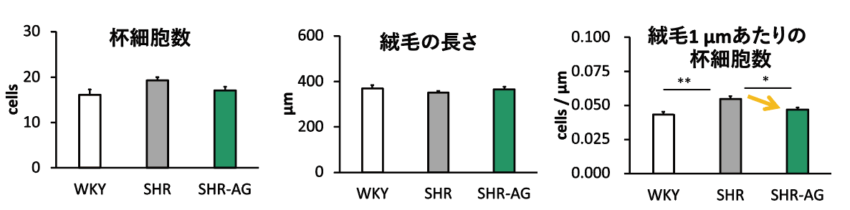

回腸をPAS染色し、杯細胞の数や絨毛の長さを評価しました。

粘液を分泌する杯細胞の数は炎症の状態に応じて変動することが知られています。SHR群では、絨毛単位長あたりの杯細胞が増加しました。一方で、アサイゲルマニウムを投与した(SHR-AG)群では、杯細胞数が減少しました。

<回腸のPAS染色>

<杯細胞数・絨毛の長さ>

【回腸の写真は各群の代表例。データは+SEMで示した(n=9-10)。Tukey-Kramerの多重比較検定を実施。*:p<0.05、**:p<0.01。】

4.まとめ

ADHDモデルラット(SHR)にアサイゲルマニウムを投与した結果、行動試験では「多動の抑制」と「不安行動の回復(警戒心の正常化)」が認められました。さらに、回腸における炎症関連遺伝子の発現低下や杯細胞の減少も確認されました。

これらの結果は、アサイゲルマニウムがADHDにおける腸の炎症を抑制し、多動や衝動的な行動を改善する可能性を示唆しています。

5.補足

本研究は、ラットを用いた基礎研究です。

治療への応用は現時点で研究段階にあり、人での有効性の検証が今後必要です。